ワラーチやランニングサンダルを自作しようとする際に、ソール(サンダル底)の穴の位置をどう決めるかは、結構悩むところかも知れません。私はそうでした。

これまで2年ほど試行錯誤をして手作りでワラーチを作ってきました。その中で見つけた、私なりの方針を紹介しようと思います。

しかしどんな作り方でも、その人が心地よく履いて歩いたり走ったりすることを楽しめているならば、それがベストです。

趾(あしゆび)の第一指(親指)と第二指の間に開ける穴の位置

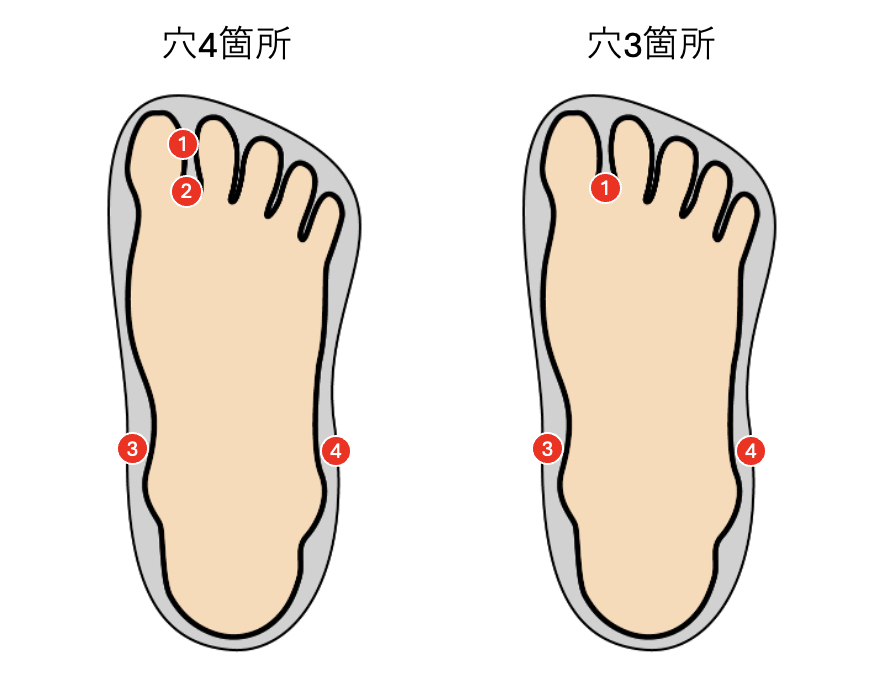

一般的なワラーチやランニングサンダルの多くでは、紐を通すためにソール(サンダル底)に開ける穴の位置は下図のようにの4個所または、3個所です。

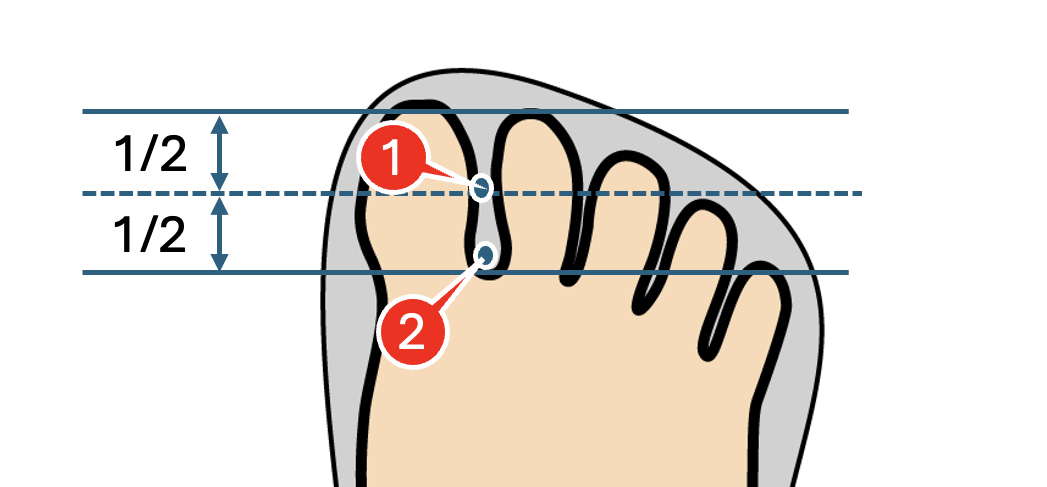

足の第一指(親指)と第二指の間に開ける穴の位置は、下図で言えば、まずは、第一指と第二指の間の底の部分(②の部分)。

そして、第一指(親指)と第二指の長さを比べてどちらか短い方の半分の部分(下図では①の部分)にしています。

人間の足先の形には、とても多くの種類があります。以下のような分類に加えて、外反母趾・内反小趾のような変形が組み合わさると、顔と同じ様に、足も人の数だけ形があるように感じています。

こういった様々な足の形がある中でも、ワラーチとして機能する、わかりやすく作りやすい穴の位置の決め方として、前述の「第一指(親指)と第二指の長さを比べてどちらか短い方の半分の部分」 という考え方で製作しています。

この長さの決め方の意図は、下の写真のような、ワラーチ紐が指から外れる「すっぽ抜け/指抜け」状態が起こりづらいようにすることです。

「プレカットソール」と呼ばれる、あらかじめ足のサイズを決めて穴が開けてあるワラーチ用ソールを使ったワラーチや、通販で販売されているワラーチの場合には、この「すっぽ抜け」状態が起きやすいように感じています。私がワラーチのワークショップをするとよく相談されます。

この「すっぽ抜け」状態が起きやすいと、歩き方がおかしくなり、膝や腰の痛みの原因にもなります。無駄に足や指を緊張させて歩くようになってしまうこともあります。

そのような場合には、この記事で紹介している穴の位置の決め方を参考にして、ぜひ、ご自分の足に合わせて穴を開け直してもらえたらと思います。道具は全て通販で購入できます。

ところで、小さな子どもさん用のワラーチを作る場合には、この記事の穴の開け方では穴を開けづらいことがあります。穴あけ用のポンチの大きさが大人用だからです。

ですので、子供用にもやや小さめの穴の穴あけポンチを持っておくと良いと思います。

指の小さな子ども用にワラーチを作る際には、必ずしもこの記事ののようなやり方にこだわらず、「すっぽ抜け」が起きない位置に、穴を開けてもらえたらと思います。

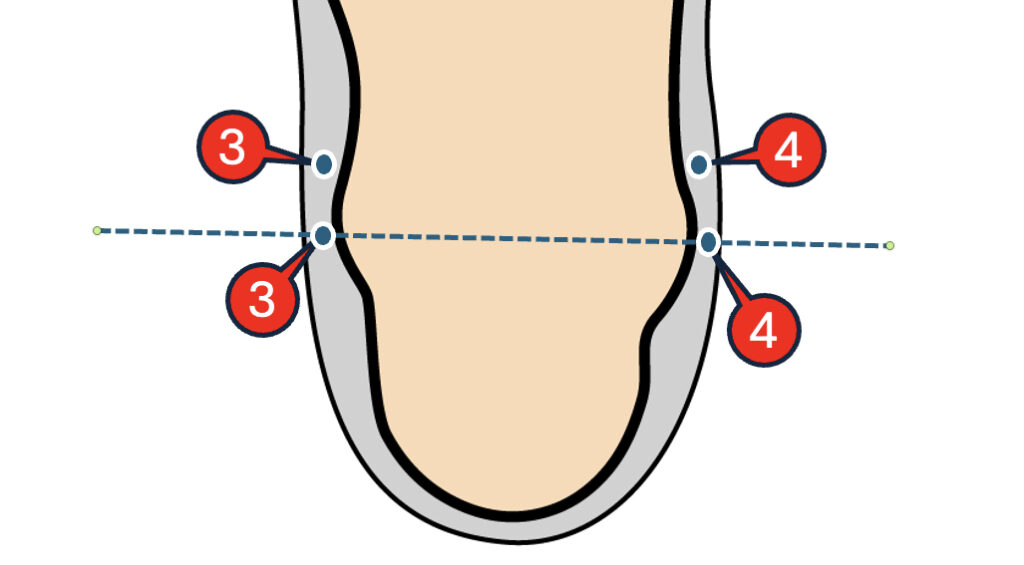

くるぶし近くに開ける穴の位置

くるぶし近くに開ける穴の位置も、ワラーチの履きやすさに大きく関係します。経験的にですが、私の場合にはくるぶしの真ん中、またはやや(5mmくらい)上に開けた穴が履きやすいように思っています。

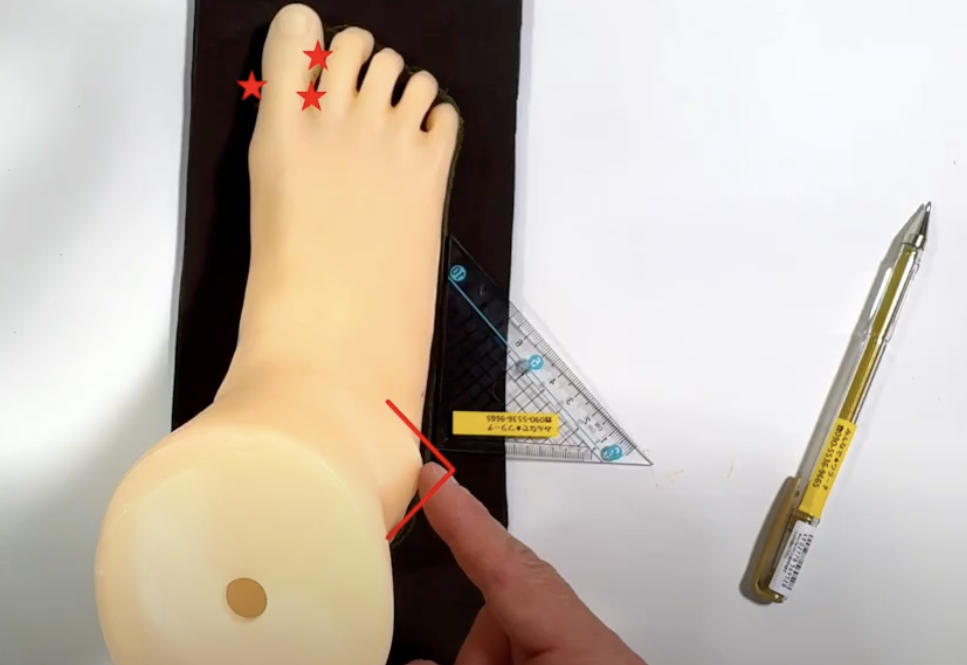

くるぶし部分の穴の位置を決めるために、三角定規を使っています。

ただ、このくるぶしの部分も人によりけりです。外見からはくるぶしの位置が全然わからない場合もあります。

あまり神経質にならず、大体でも構いません。ワラーチ作りのワークショップや動画の中では、わかりやすいように「くるぶしのてっぺんに三角定規を合わせて、そこに穴をあけます」と説明することもあります。

また逆に、くるぶしより後ろに穴を開けたほうが履きやすいという方もいます。また、紐の結び方によっても感触が変わります。

ワラーチや自分の体に対する理解も深まるので、自分で色々と試してみるのが一番良いと思います。